Réflexion sur la création

par Madeleine Gilard

Pour quoi écrit-on ?

Il y a une telle variété de motivations qu’on a du mal à dégager une idée et à s’y tenir. On écrit souvent parce qu’on étoufferait sans cela.

L’écrivain allemand, Ludwig Renn, a dit un jour, dans une interview en France, que son père et son frère aîné étaient doués d’une grande facilité de parole. Se trouvant muet devant eux, il a plongé dans l’écriture.

On écrit aussi parce que l’on a vécu une expérience qui vous paraît unique. Si elle est bien racontée, transposée, avec authenticité, et colorée par la personnalité de l’auteur, elle aura peut-être bien ce caractère unique.

On peut écrire pour se souvenir, ou pour compenser ce qui a pu manquer dans une vie, pour compléter.

Il arrive que l’on écrive parce que l’on vous dit : « Vous qui racontez si bien les histoires, il faut les écrire. » Ce peut être parfait ; ce peut être désolant. Les enfants, petits-enfants ou élèves ont pu écouter avec ravissement une voix connue et aimée, mais sur le papier, on peut trouver un récit mièvre en paroles banales. Il faut cependant ne pas se décourager et travailler pour faire passer dans l’écriture le charme du récit oral. Je crois fermement à la possibilité de s’améliorer dans le domaine de l’écriture comme dans beaucoup d’autres.

Il y a pourtant bien des dangers et des tentations dans ce travail d’écrivain. Pour les auteurs féconds, qui ont de la facilité, du brillant, ce doit être presque irrésistible d’écrire vite, fréquemment, pour le plaisir de produire, d’être imprimé, d’être lu, et, pourquoi ne pas le dire, pour recevoir son droit d’auteur. Il est difficile, me semble-t-il qu’une production trop abondante reste toujours à son plus haut niveau de qualité.

Vivre de sa plume, c’est parfois normal et inévitable, mais c’est un danger à ne pas négliger. On est trop tenté d’aller vite. D’accepter n’importe quelle commande. Je ne sais si c’est fréquent. A un moment le bruit courait qu’écrire pour les enfants rapportaient. Je n’oublie pas que bien des chefs-d’œuvre en peinture ou en musique sont des œuvres de commande. Pour la littérature, j’en suis moins sûre. Cependant, il est des cas individuels et tout le monde n’a pas la chance d’avoir un gagne-pain qui permette de vivre et faire vivre les siens, en gardant aussi le temps, le temps, le goût et la force d’écrire.

Autant d’individualités, autant de façon d’écrire. Tout peut être valable si c’est fait de bonne foi. Aussi bien le roman d’aventures à la Jules Verne, que le roman d’anticipation moderne, le roman de la vie quotidienne, le roman psychologique.

Pour la jeunesse, il existe, bien entendu, des contraintes, mais pas plus que pour un écrivain qui s’adresse aux adultes, à moins que l’on ne considère le pêle-mêle et le laxisme comme une nécessité de l’écriture moderne.

Pour qui écrit-on ?

La réponse, là aussi, varie selon les individualités.

Je suppose que certains écrivains ont en tête des lecteurs bien définis, d’autres, anonymes, tout en étant réels, auxquels ils souhaitent s’adresser. Kipling a écrit pour « la mieux aimée » qu’il avait perdue. On peut aussi écrire sans penser au public, en égoïste, pour soi. Mais si l’on est de bonne foi et le thème intéressant, je pense qu’il y aura un public et que le jeune lecteur pourra dire : « C’est moi, me voilà ». Je ne veux pas parler spécialement d’autobiographie. Le lecteur peut se rencontrer à travers le personnage que l’auteur est ou aurait voulu être et dont il invente une représentation projetée hors de lui.

Les livres pour les « jusqu’à dix ans » sont ceux qui présentent, à mon avis, le moins de problèmes. Si l’on a un peu de fantaisie, d’observation, le souvenir spontané de sa propre attitude d’enfant, et le don d’observer les jeunes autour de soi, on risque souvent de réussir. Bien entendu, pour cette tranche d’âge – et aussi pour des enfants plus âgés – il y a le danger de moraliser, de guider. C’est une tentation sournoise, difficile à éviter. On est naturellement amené au « Fais pas ci, fais pas ça » et « Voilà comment il faudrait vivre ». Il ne faut pas craindre d’éviter les fins heureuses, si la logique de l’histoire ne le veut pas. Des parents divorcés peuvent rester séparés, des grands-parents aimés peuvent mourir. J’ai souvent parlé avec Marc Soriano de cette très réelle notion et préoccupation de la mort qui existe chez les enfants, et l’on devrait en tenir compte.

Dans les romans pour les 10-12 ans, je ne sais pas si l’on continue à insister sur la nécessité de les confronter aux « problèmes ». C’est un grand point d’interrogation. Dans le monde où nous vivons, on peut se demander si on a le droit de peindre un milieu douillet, empli de tendresse, alors que les enfants voient la violence autour d’eux, souvent parmi eux, de même que sa présentation sur les écrans. Lorsqu’on fait évoluer son petit monde où règnent la gaieté, l’ordre et l’affection, on se demande si on n’est pas en train d’écrire pour un petit nombre de favorisés, de faire un livre d’évasion, sans plus. C’est dans ce domaine que je situerai fortement la responsabilité du créateur. Pour faire vrai, on sera amené à parler de la violence, du marginalisme, du chômage et de la drogue, mais il faudrait s’arranger pour qu’à la fin, en quelques pages, l’espoir apparaisse pas de façon artificielle par l’intervention de personnages positifs, relativement muets jusque là ou soudainement apparus. On est tenté de le faire si l’on est soi-même habité par l’espoir. A-t-on tort ? Raison ? Si la logique de l’intrigue, la psychologie des personnages le permettent, alors, oui, il serait bon d’ouvrir la fenêtre sur un avenir meilleur.

Il y a un grand besoin d’amour et de sécurité chez les jeunes, même s’ils affectent le cynisme et l’indifférence ; et pas seulement chez les petits. J’ai été frappée une fois, par une émission télévisée qui présentait quelques scènes de l’Aiglon de Rostand devant un groupe de lycéens. Ils restèrent d’abord muets et fermés, puis ils parlèrent et plusieurs garçons que l’ombre de Napoléon paraissait laisser indifférents ont demandé avec étonnement, avec chagrin : « Mais sa mère, Marie-Louise, elle ne l’aimait donc pas ? »

Ceux-là ont peut-être besoin de trouver dans les livres des mal-aimés, mais des mal-aimés capable de chérir les autres et qui se préparent à aimer leurs futurs enfants…

Je regrette de ne pas voir plus souvent des romans mettant en scène des personnages dans leur travail quotidien. Souvent, l’on a vu dépeindre des carrières de sportifs, pilotes d’essai, danseuses, mais les auteurs semblent moins tentés par les débuts dans les métiers techniques ou manuels, la vie d’apprentis dans la mécanique, la boulangerie, la vente en magasin, la coiffure, la tenue de la caisse, la poste, le secrétariat, etc. avec tous les drames et comédies de chaque jour que cela peut comporter. Je ne parle pas de faire du roman populiste et s’il l’on veut décrire des tâches dans l’électronique ou le laboratoire de physiologie, pourquoi pas ? Je suis trop âgée; personnellement, pour me lancer dans des stages qui me révèleraient le mécanisme intérieur de certains métiers, mais je souhaiterais que de jeunes confrères et consœurs le fassent. J’ai connu des écrivains doués qui avaient fait de la musique de groupe, conduit des marionnettes à travers la France et l’Europe. Si on leur suggérait de trouver là un cadre pour leur prochain roman ou livre-document, ils paraissaient indécis, et le prochain manuscrit était souvent une fantaisie non dépourvue de qualité d’écriture mais se complaisant dans l’irréel et le fantastique. Faut-il devenir vieux pour attacher du prix, un climat aussi bien dramatique que comique au vécu de tous les jours ?

Pour en revenir aux thèmes difficiles de la violence, de la guerre, de la drogue, etc. et aborder en même temps la question des livres pour adolescents (les Américains disent « jeunes adultes »), ces thèmes ne seraient-ils souvent pas mieux traités dans des livres-documents et les jeunes ne les liraient-ils pas plus volontiers que des « romans pour adolescents » ?

Sur la sexualité, par exemple, il existe et il existera des essais et des livres-documents fort bien faits. Ce n’est pas que la question soit à exclure des romans, nous n’en sommes plus là. Mais souvent, il m’a semblé que l’auteur se forçait pour en parler, parce que l’évolution des mœurs le veut, et qu’il en résultait un curieux mélange de froideur et d’une certaine brutalité. Cela choquait à cause du manque d’émotion.

On se demande parfois, pourquoi les écrivains pour adultes se sentiraient forcés de pimenter leur ouvrage d’érotisme si cela ne les amuse pas, ni ne répond à leur mode d’interprétation de la vie par l’écriture. De même, l’auteur pour jeunesse n’est pas tenu d’aborder les relations sexuelles si son sujet ne l’exige pas. Et, s’il le fait, ne peut-il pas écrire si tel est son penchant, avec naturel et discrétion, comme il aborderait le sujet dans une conversation intime avec des amis. Il existe un art de l’ellipse et de l’allusion, de l’évocation en sous-expression. Après tout, bien que les jeunes aient un parlé fort cru, on trouve souvent chez eux une grande pudeur à respecter.

Je souhaiterais qu’on puisse réunir devant le public, par les médias, des auteurs pour la jeunesse qui disent comment ils ont commencé à écrire, comment cette maladie leur est venue, quels sont leurs découragements, leurs enthousiasmes, ce qu’ils éprouvent à la lecture des premières épreuves. Je souhaiterais des réunions d’auteurs, d’éditeurs, de bibliothécaires, d’enseignants et d’animateurs qui soient aussi vivantes, touchantes, drôles et même éclatant en chahut, en conflits et ces querelles où tout le monde parle à la fois, bref chargées de cette atmosphère qui fait une grand part du succès de certaines émissions célèbres. Si le public pouvait recevoir cela, il me semble que le respect, l’estime et la curiosité pour le livre de jeunesse et ceux qui le font ne feraient que croitre.

( texte paru dans le n° 22 – février 1984 – du bulletin du CRILJ )

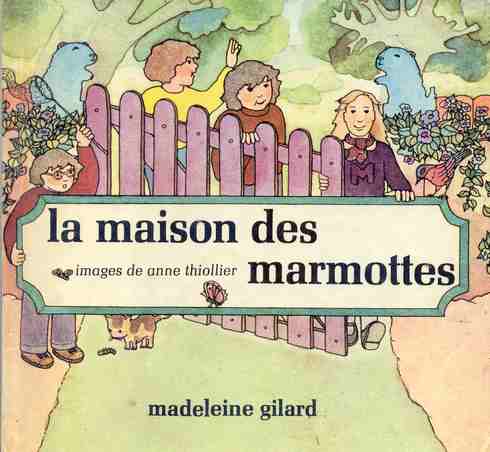

Née en Espagne d’une famille d’origine protestante, passant ses étés en France, Madeleine Gilard apprend à lire avec son grand-père paternel pasteur dans le Sud-Ouest. Ayant fait toutes ses études à la maison, ne possédant aucun diplôme, elle maitrisera parfaitement, outre le français et l’espagnol, l’anglais, l’allemand et le russe. Vie de bureau pendant près de cinquante ans puis aux éditions La Farandole comme secrétaire littéraire. Paulette Michel, secrétaire administrative, la pousse à écrire et, en 1956, est publié un premier album, Le bouton rouge, illustré par Bernadette Desprès. Près de trente ouvrages suivront, pour tous les âges, dans une veine réaliste proche de Colette Vivier. Notons Anne et le mini-club (1968), La jeune fille au manchon (1972), Camille (1984). Madeleine Gilard a reçu en 1983 le Grand Prix de Littérature Enfantine de la Ville de Paris pour l’ensemble de son œuvre.