par Raoul Dubois

Voici le texte de mon intervention à la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse à propos de Après la guerre des chocolats de Robert Cormier. La bataille a été rude mais j’ai vu avec plaisir que d’autres commissaires se sont joints à nos efforts. Un représentant du Syndicat de l’édition a aussi fait de très bonnes interventions. Malheureusement, nous ne sommes pas à l’abri de divers incidents, surtout tant que divers ministres règleront leurs querelles sur le dos de l’édition.

« Il est tout à fait exceptionnel que notre commission se trouve dans la situation d’examiner des livres qui sont édités pour la jeunesse. Il est non moins exceptionnel que depuis les premières séances de cette Commission je sois amené à m’excuser par avance auprès de vous de la longueur de mon intervention.

On me permettra j’espère de faire un peu d’histoire puisque, depuis le départ de Monsieur Pottier, je me trouve le plus ancien – dans le grade le moins élevé, qu’on se rassure – membre de notre assemblée.

Je rappellerai donc que, dès sa création, la Commission a été confrontée aux conséquences pratiques du texte de la loi du 16 juillet 1949.

Ce texte est clair, la loi s’applique sans aucune ambigüité aux publications périodiques ou non, se présentant comme principalement destinées à la jeunesse, le terme étant, très explicitement dans la loi, relatif à l’enfance et à l’adolescence. La nécessité du dépôt en 5 exemplaires des ouvrages de toute nature ne saurait faire de doute.

Bien que la production à l’époque n’atteigne pas les sommets actuels, le secrétariat, déjà submergé par la presse pour la jeunesse et par les publications relevant de l’article 14, saisit avec empressement la proposition que nous avons faite alors de surseoir à l’examen systématique des ouvrages édités dans les collections pour la jeunesse, en accord d’ailleurs avec le Syndicat National de l’Edition.

En effet, il ne pouvait être question d’un examen non exhaustif des ouvrages en jeu et c’était déjà à l’époque plus de 2000 titres chaque année. Il fallait alors ou multiplier le nombre des rapporteurs, ou siéger de façon hebdomadaire, ou créer des sous-commissions. Ni le législateur, ni les divers Gardes des Sceaux qui se sont succédés n’ont eu l’intention d’aller dans cette voie.

Depuis, la production d’ouvrages pour la jeunesse a connu un progrès quantitatif considérable puisqu’on peut tabler chaque année sur 4500 à 5000 titres de nouveautés et de réimpressions qui seraient pour nous des nouveautés, n’ayant jamais fait l’objet d’un examen.

C’est dire que la tâche dépasse nos possibilités.

Sagement, la commission a donc dans le passé décidé que, avec des inégalités de valeur, dans la pluralité des intentions, dans la diversité des idéologies, la création et l’édition de la littérature de jeunesse relevaient du champ de la critique sur l’opportunité de revenir sur cette sage position devant les injonctions qui nous sont faites d’intervenir.

En effet, de quelles armes disposons-nous dans l’application de la loi quand elle prend en compte des livres pour la jeunesse ?

L’étude du texte ne permet pas d’en douter, nous ne pouvons disposer que d’une demande de poursuite pour infraction à la loi du 16 juillet 49, demande que la commission adresse à Monsieur le Garde des Sceaux. Cette poursuite n’entraîne pas le retrait de l’ouvrage.

Rappelons que seules les publications pour adultes sont susceptibles de l’application des dispositions prévues à l’article 14 de la loi.

Par ailleurs, les procédures périodiques à destination de la jeunesse si elles sont efficaces dans le cas d’un périodique ne peuvent en aucun cas être appliquées à un livre dont la parution est achevée au moment où il sort des presses et dont la réimpression éventuelle ne peut qu’avoir lieu qu’à l’identique sauf avis contraire de l’auteur. Dans le cas contraire, on entre dans un processus de censure, contraire à nos traditions nationales et à nos textes fondamentaux.

Pour rester dans le côté plaisant, cela nous rappellerait fâcheusement ces livres où de pieuses mains rayaient quelques vocables à l’encre de Chine pour en préserver de chastes consciences. Mais vous savez bien qu’en ces domaines le plaisant risque vite de s’effondrer devant les atteintes à la liberté et à leurs conséquences. Il y a donc lieu d’examiner la situation. Est-elle devenue si grave qu’elle demande des mesures dont je crois avoir montré combien elles comportaient de risques de dérapage grave. En ce domaine aussi les « bavures » sont possibles et il convient de les éviter.

Très franchement il ne me semble pas que la situation de la littérature de jeunesse en notre pays puisse se prêter à de telles mesures extrêmes.

Ce qui me permet de parler ainsi, c’est une fréquentation constante depuis de longues années de ce qui de ce qui se publie en France et en langue française à destination de nos enfants et de nos adolescents.

Ce qui me permet de parler ainsi, ce sont les quelques vingt cinq mille fiches accumulées depuis de longues années et que je veux bien mettre en consultation pour les commissaires qui voudraient en prendre connaissance.

Est-ce dire que tout est parfait ?

Non, bien sûr, ce qui est en cause, c’est une littérature justiciable de la critique plurielle la plus libre, mais devant être protégée de toute mesure administrative, pas une littérature réclamant des mesures répressives.

Il est clair que nous pouvons les uns et les autres diverger de façon sérieuse dans les analyses que nous conduisons sur notre société, son évolution, le projet éducatif ou civique que nous formons pour l’enfant. Bien mieux, à l’intérieur des mêmes groupes idéologiques nous constatons des nuances si importantes que les clivages semblent parfois faire fi des idéologies. De plus, il ne suffit pas de répéter que notre société connaît des mutations technologiques profondes et de refuser leurs conséquences même affaiblies, parfois très contradictoires sur les mœurs et sur l’approche des divers problèmes par la jeune génération.

Pour revenir au plaisant, j’emprunterai à un texte dû à l’un de nos plus délicats poètes qui a beaucoup fait pour la rencontre de la poésie et des jeunes, quelques remarques :

« Dans quel ouvrage « une jeune fille de 15 ans dont on décrit la peau douce et la voix enchanteresse, est en réalité un monstre. Elle se drogue, elle essaie de séduire un jeune homme de très bonne famille, elle s’envole etc. Un tissu d’absurdités. » (La petite sirène)

Ou encore :

« Un livre qui conduit sournoisement à la zoophilie. » (Le livre de la jungle)

Je ne rappellerai pas non plus les jugements que J.J Rousseau porte sur les livres qu’il interdirait volontiers aux enfants, à part Robinson Crusoé, dont d’autres ont pu dire qu’il évoquait « des rapports troubles entre un blanc et un noir ». Souvenez-vous aussi de la psychanalyse des la Comtesse de Ségur et de celle des contes de fées.

C’est là action critique et les familles comme les éducateurs ont sans doute à tenir compte de ces avis car ils reflètent également une réalité de la littérature de jeunesse dans la mesure où cette littérature est la vie.

Dans un texte récent, le Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature pour la jeunesse (CRILJ) dit, voulant raison garder :

« On ne peut pas donner à lire n’importe quoi à n’importe quel enfant ; on ne peut par non plus transformer les jeunes lecteurs en « bébés-bulles », vivant dans un univers aseptisé sans rapport avec la réalité qui l’environne. A ce titre, toutes les grandes œuvres de notre patrimoine risqueraient une condamnation, alors que ce sont des livres d’initiation. Un grand livre est toujours vivant, toujours à l’œuvre dans l’esprit de celui qui l’a lu. Il le conduit plus loin, il participe à la vie et à ses changements. »

C’est pourquoi je continue à penser que la commission a été sage en essayant de ne pas dépasser les objectifs de son action et de le laisser à la littérature de jeunesse l’espace de liberté dont elle a besoin.

J’ai déjà dit par ailleurs, lors des débats de 1982 et de 1983, ce que je pensais de l’article 14 de la Loi, mais de grâce qu’on ne se livre à aucun amalgame, les problèmes posés ne sont pas de même nature.

Il reste que j’étais chargé du rapport sur le livre de Cormier Après la guerre des chocolats et que sur ce cas concret, je ne me déroberai pas.

Commençons par la fiche que j’avais établie en juillet 1986 :

Après la guerre des chocolats – Cormier Robert

Ed. Ecole des loisirs 271 p., 1986

1ère édition U.S.A. 1985

Trad. de l’américain : Michèle Poslaniec.

« La guerre des chocolats s’était soldée par un beau gâchis humain. Jerry Renault avait dû partir loin de la ville pour rétablir une santé physique compromise, David ne supportait par d’avoir trahi, Ray se sentait coupable. Mais les « vigiles » continuaient. « Frère Léon » étant directeur et Archie toujours le chef des vigiles, ils se partagent le pouvoir dans le collège.

Cette nouvelle année va être encore une progression dans l’horrible. Brimades, suicide de David, retour de Jerry plus ou moins sombrant dans le mysticisme, tentative de meurtre sur la personne d’Archie par l’un de ses lieutenants après l’échec du viol collectif sur sa petite amie. Tout cela dans une atmosphère d’école catholique bien pensante.

Si l’ouvrage pose avec force la question du « pouvoir » et de l’abus de pouvoir, il n’est à notre avis accessible à ce niveau qu’aux éducateurs. Pour les jeunes lecteurs il serait le plus souvent pris au premier degré et aboutirait en fait à banaliser les pratiques de racket et de brimades. A l’horizon se profile un 3ème volume qui débouchera sur la drogue et la violence plus systématique et mettra en scène de jeunes adultes.

Il ne nous semble pas qu’un tel ouvrage doive trouver place dans les collections lues au niveau de la 4ème, et surtout pas avant. »

Si ma fiche s’arrête là et ne parle ni des qualités d’écrivain de Cormier, ni de la véritable performance de la traductrice, c’est que j’ai eu à l’occasion de les signaler dans les ouvrages précédents du même auteur.

Pour votre information, j’ajouterai que nous possédons en France quatre ouvrages de Cormier :

La guerre des chocolats, première partie de cette histoire dans laquelle apparaît une bande rackettant un collège de la Nouvelle Angleterre, avec une tolérance pour le moins passive de certains responsables. Ce livre nous était apparu à réserver à de jeunes adultes, ou à des jeunes déjà lancés dans des actions d’éducation.

Après ma première mort, qui tourne autour d’une prise d’otage et du conflit entre un enfant et son père, ce dernier utilisant son fils pour régler le problème posé. Une œuvre difficile convenant surtout aux jeunes adultes.

Je suis le fromage, un ouvrage d’une grande complexité mettant en scène un enfant dans une atmosphère de services secrets, de manipulations, de lavage de cerveau, sur fond de police et de psychiatrie, également peu accessible aux jeunes lecteurs.

C’est dire que le personnage de l’auteur est complexe et difficile à cerner dans la production littéraire aux U.S.A. où il est considéré comme l’un des meilleurs auteurs actuels pour la jeunesse, même s’il prend quand à lui des distances par rapport à cette affirmation.

Des différentes interviews de Cormier publiées, dont certaines en langue française, nous pouvons conclure que l’action de Cormier écrivain n’est pas fortuite, Cormier tient à un certain nombre de valeurs, il insiste sur notre rôle en disant : « Des événements terribles se produisent parce que nous leur laissons la possibilité de se produire ».

Quand il fait référence à La guerre des Chocolats pour la comparer à l’Allemagne nazie, il tente d’expliquer le terrorisme et l’incompréhension devant ce mode de pensée.

Pour Après ma mort : « Ces actes ne peuvent s’accomplir que dans une innocence totale, une innocence monstrueuse personnifiée par Miro. »

Et il dit aussi : « Je suis effrayé par le monde d’aujourd’hui. Il me terrifie et je suppose que cela transparaît dans mes livres. C’est la taille des choses qui m’angoisse. Certaines écoles comptent jusqu’à 3000 élèves et même la taille de ces écoles me fait peur et j’ai peur aussi de ces immenses systèmes de défense nationale. »

Tous ceux qui ne discutent pas avec les jeunes dans des rapports de soumission ou d’intérêt ont en fait reconnu là des thèmes majeurs. Ils expliquent le succès de Cormier aux U.S.A., son succès moindre en France et pour des classes d’âge plus élevées.

La critique dans son ensemble ne s’y est pas trompée. Citons le très intéressant article d’Edwige Talibon Lapomme dans l’Ecole des Parents, celui de la revue des Bibliothèques pour tous, plus réservé, celui d’Hélène Bardou dans Griffon et bien entendu les attaques de Marie-Claude Monchaux dans son pamphlet Ecrit pour nuire, qui nous vaut de discuter ce livre aujourd’hui.

L’éditeur a-t-il voulu adresser ce livre à des jeunes lecteurs ? Il suffit d’en regarder la présentation. Dans ses catalogues, l’accent est mis sur le fait de s’adresser à des lecteurs plus âgés, plus mûrs, plus proches de l’âge adulte.

C’est dire qu’un tel ouvrage pose bien la responsabilité réelle de l’adulte. Mis entre les mains des jeunes non susceptibles de le recevoir avec fruit, ce livre n’atteint pas son but et peut encourager des déviations, arrivant au bon moment il peut au contraire faire poser les interrogations les plus essentielles.

Mais en quoi sommes-nous dans le domaine de la loi de 1949 ? Où y a-t-il démoralisation de la jeunesse ? Où y a-t-il des comportements présentés sous un jour favorable ?

A quels enfants pensent les adversaires de ce livre ? Même pas à ceux d’autrefois placés au travail très tôt dans la promiscuité des adultes. Qui a oublié les scènes de collège du Petit Chose ou celles de Poil de carotte ? Qui n’a pas relu les œuvres de Musil ou de Rudyard Kipling dans Starky et Cie ?

Une chose est de critiquer ce texte, de ne pas en faire un livre pour les jeunes lecteurs, une autre est de sanctionner sans véritable motif pour avoir donné une image d’un monde dangereux dont nous sommes tous, et parfois malgré nous, responsables.

Vous l’avez compris, même si nous avions, ce qui n’est pas le cas, les moyens d’intervenir je m’opposerais de toutes mes forces à une intervention sous peine de voir la Commission s’écarter dangereusement de son rôle et de sa mission.

( texte paru dans le n° 82 – février 2005 – du bulletin du CRILJ )

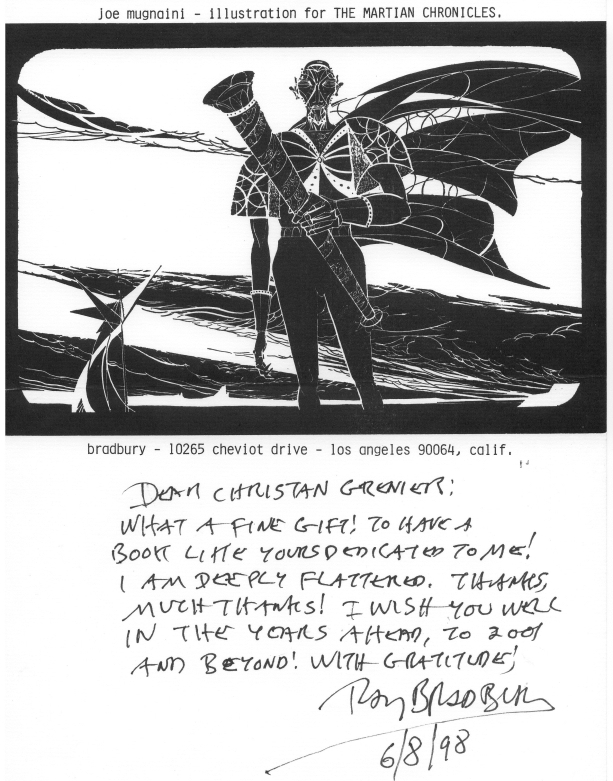

Né en 1922, Raoul Dubois est à seize ans plus jeune instituteur de France. Résistant pendant la seconde guerre mondiale, il cache des enfants juifs, les faisant passer pour musulmans. Il s’engage au Parti Communiste. Après guerre, il consacre son énergie à l’école publique, d’abord dans le primaire puis en collège. Fondateur à la Libération des « Francs et Franches Camarades », il y fut à l’origine des revues Jeunes Années et Gullivore. Raoul Dubois est l’auteur d’ouvrages historiques pour la jeunesse tels que Au soleil de 36 (1986), À l’assaut du ciel (1990), Les Aventuriers de l’an 2000 (1990) Julien de Belleville (1996). Co-fondateur du CRILJ, il lui restera, organisateur et débatteur de talent, avec Jacqueline son épouse, fidèle sa vie durant. « Raoul Dubois a été un éminent lecteur de littérature de jeunesse, un critique exemplaire, toujours exigeant et ne confondant jamais littérature et pédagogie. Il savait lire, il aimait lire et il faisait vite la différence entre la cohorte des textes toujours à la mode, toujours au goût du jour, et les textes écrits. » (Yves Pinguilly)

.

=