SOUVENIR, SOUVENIR

Le vendredi 12 septembre 2014, à la demande de l’université d’Artois, j’ai apporté mon concours au séminaire Les grands témoins de la critique et de la promotion des livres pour la jeunesse. Le retranscription initiale peut être retrouvée dans le numéro 36 des « Cahiers Robinson » consacré au livre de poche, bibliothèque de la jeunesse. Ci-après, la deuxième partie de ma communication qui entre dans le vif de la question.

.

Promouvoir la littérature pour la jeunesse : les petits cailloux blancs du bénévolat (deuxième partie)

A la rentrée de septembre 1967, après une première année d’enseignement à Batilly-en-Gatinais, dans une classe accueillant des élèves de 4 à 6 ans à qui je raconte des histoires choisies dans des recueils signés Sara Cone-Bryant et Mathilde Leriche, je suis nommé à Sousse, en Tunisie, volontaire du service national actif, dans une école française relevant du Ministère des affaires étrangères. J’y travaillerai 12 ans.

Peu tenté, pour occuper mes temps de loisirs, par le tennis, l’équitation, le rugby ou les activités de plage, je rencontre et fréquente des collègues, français et tunisiens, impliqués dans des démarches militantes (syndicalisme, gestion et animation d’un ciné-club, programmation d’une salle de cinéma en 16 mm, théâtre amateur), toutes activités bénévoles qui, outre leur intérêt propre, m’apprennent, autour de projets précis, devant obligatoirement aboutir, à travailler avec d’autres.

Se situe, au tout début des années 70, un évènement qui élargira, de façon tout à fait fortuite, cette palette de centres d’intérêt.

Se situe, au tout début des années 70, un évènement qui élargira, de façon tout à fait fortuite, cette palette de centres d’intérêt.

Au Festival d’Avignon pour la troisième ou quatrième fois, je raconte à ma plus qu’amie du moment les difficultés que j’ai eu à intéresser à la lecture Marc, bon élève par ailleurs, et que cela me tracasse fort. « Pas étonnant, me répond abruptement Catherine, avec ce que tu lui donnes à lire… »

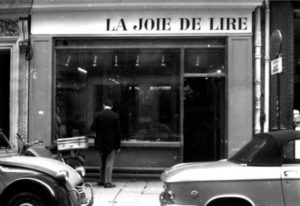

Et, la voici qui, stagiaire un temps chez Delpire, m’invite à fréquenter La joie de lire, librairie fondée par François Maspéro, et de pousser jusqu’à la troisième salle, au fond, tout au fond, vraiment tout au fond.

Je me rends à Paris dans les premiers jours d’août et, vraiment tout au fond, dans une armoire de récupération dont le libraire a enlevé les portes, je découvre Max et les maximonstres (Maurice Sendak) et Les trois brigands (Tomi Ungerer) que j’achète immédiatement.

Ceux qui ont entendu Michel Defourny le 13 décembre 2013 à l’École normale supérieure savent que, copine en moins, rencontres littéraires et philosophiques en plus, il est arrivé au chercheur belge la même chose, dans les mêmes années.

Ensuite, tout s’accélère. D’information en information, à une époque ou Internet n’existe pas, je découvre peu à peu la littérature pour la jeunesse. Je m’abonne aux revues d’analyse existantes dont La revue des livres pour enfants de Geneviève Patte, Livres Service Jeunesse de Germaine Finifter, Trousse Livres que vient de créer La Ligue de l’enseignement.

Ensuite, tout s’accélère. D’information en information, à une époque ou Internet n’existe pas, je découvre peu à peu la littérature pour la jeunesse. Je m’abonne aux revues d’analyse existantes dont La revue des livres pour enfants de Geneviève Patte, Livres Service Jeunesse de Germaine Finifter, Trousse Livres que vient de créer La Ligue de l’enseignement.

J’écris à Marc Soriano qui me répond d’une écriture difficilement lisible pour me dire qu’il m’interdit de lire son Guide de littérature enfantine de 1969 et qu’un autre ouvrage, Le guide de la littérature pour la jeunesse, le remplacera bientôt.

J’écris à Raoul Dubois pour lui faire part de ce que je tente, en classe, avec l’imprimerie scolaire de type Freinet que m’ont offert les parents d’élèves, avec les albums que j’achète par correspondance et avec une collection de Jeunes Années, magazine de lecture et d’activités dont Raoul est le directeur. La lettre était naïve, la réponse sympathique et encourageante.

Je prends contact avec le CRILJ, y adhère et reçois, trois fois par an, le bulletin de l’association. Que j’ai pu être l’unique « adhérent de Tunisie » du CRILJ en amusa plus d’un.

Et les cailloux blancs du bénévolat dans tout ça ?

Voici la chose :

En quelques années, je me retrouve avec une collection conséquente – plusieurs centaines de titres – d’albums (beaucoup) et de romans (un peu), achetés, par correspondance donc, à la librairie Chantelivre. De bons titres puisque choisis grâce aux revues ou listes sélectives que je me suis régulièrement procurées. Mes élèves profitent largement de la collection, même si les albums, dans un premier temps, ne quittent pas la classe. Ils parlent à leurs parents des livres du maître. Les parents – aux deux tiers enseignants, ingénieurs médecins, commerçants -, me contactent et, discutant avec Danielle et Jean Venel, actifs et toujours partants, je propose de mettre sur pied une exposition d’albums pour les enfants. Une petite équipe se constitue avec notamment Essadi Kamel, l’ami indispensable, et les problèmes que posent le projet trouveront plutôt facilement leur solution.

Je me souviens que nous avons eu à cœur de fabriquer avec de vieilles estrades, des étagères très élégantes et de recouvrir les tables d’une toile de jute du plus bel effet.

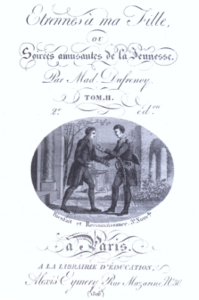

Nous éditons un catalogue, Des images et des mots, tiré en une centaine d’exemplaires sur le polycopieur « Gestetner » du lycée de filles de Monastir, non la liste des livres présentés, mais un regroupement d’articles, d’adresses et de références à propos de cette littérature pour la jeunesse que personne ne connait en Tunisie.

Je fais l’acquisition, aux États-Unis, d’une série de films fixes Weston Woods. Toutes les heures, nous fermerons les volets de la salle d’exposition pour une projection d’une dizaine de minutes.

Je prends contact avec Flammarion et La Farandole, – ces deux éditeurs-là, aucun autre, parce que c’était plus simple -, pour acheter en plusieurs exemplaires, au tarif accordé habituellement aux libraires, une vingtaine de titres scrupuleusement choisis que nous pourrons vendre. Les négociations pied à pied avec les douaniers de l’aéroport de Tunis-Carthage, pour récupérer les livres (et pour que nous soyons dispensés des droits d’entrée sur le territoire tunisien), ce fut aussi du bénévolat.

L’exposition sera montrée à Sousse (en 1976 et 1977), à Nabeul, à Sfax, au Kef. Indifférence totale des services culturels de l’ambassade de France. A deux heures et demi de Paris en avion, nous inventions, sans le savoir vraiment, un peu quand même, ce que d’autres, ici et là, tout aussi bénévoles, inventaient aussi.

Retour en France, à Orléans, pour la rentrée 1980. J’entre au bureau de la section de l’Orléanais du CRILJ créée trois ans auparavant et en devient le secrétaire quelques mois plus tard.

Retour en France, à Orléans, pour la rentrée 1980. J’entre au bureau de la section de l’Orléanais du CRILJ créée trois ans auparavant et en devient le secrétaire quelques mois plus tard.

S’il ne fallait, très injustement, ne retenir que deux points de ces années-là, ce serait les suivants :

– en premier, les innombrables rencontres, à l’initiative principale des conseils de parents d’élèves de la FCPE, le soir, après la classe, pour parler livres et lecture. Parfois dans la banlieue orléanaise, parfois à 60 kilomètres. Parfois pour cinq personnes, parfois pour cinquante. Très formateur, à tout point de vue, la présentation et la lecture de livres pour enfants à des parents d’élèves.

– en second, les frappes sur carbone hectographique violacé et l’odeur entêtante du solvant, auxquels on n’échappe pas quand on utilise un duplicateur à alcool pour tirer en nombre les comptes-rendus de réunion et les feuilles d’informations envoyés, quatre à cinq fois par an, aux adhérents de la section et à notre réseau associé.

Quelques mots aussi de deux activités choisies parmi celles qui furent les plus preneuses de temps :

1) en 1989 et en 1990, furent organisées dans les locaux de l’École normale d’Orléans, deux universités d’été partenariales, avec Françoise Rouyer-Marie, professeur de lettres à L’École normale de Chartres, Joëlle Sechet, conseillère technique à la direction départementale de la jeunesse et sports du Loiret, Jean-François Seron qui était à cette époque le très aidant « monsieur lecture » de la DRAC Centre et le CRILJ/orléanais. Ce fut, pour nous, manière de prouver que nous pouvions faire aussi bien que Promolej. Et, bien sûr, bénévolat il y avait car, si les intervenants des universités d’été sont rémunérés, les organisateurs ne le sont pas. Le reliquat de la subvention accordée la deuxième année sera laissé au CRILJ/orléanais et il contribuera intégralement aux dépenses occasionnées par la mise en place d’un centre de ressources ouvert à toute personne intéressée, professsionnelle ou non.

2) à compter de 1986, le CRILJ/orléanais apporta son expérience et son expertise au Salon du Livre pour enfants et adolescents de Beaugency. L’organisation d’un salon annuel, chacun le sait, c’est beaucoup de travail. Le salon de Beaugency prenant de l’importance au fil des années, réunions, démarches et tâches matérielles accaparèrent, au risque de la surchauffe, un « comité » (bénévole) dont la vaillance ne faiblit que rarement. Il y eut des moments difficiles et il y eut de grands bonheurs. Désormais, une association balgentienne spécifique, Val de Lire, organise le salon. Nicole Verdun, présidente, est bénévole, Audrey Gaillard, chargée de mission, est rémunérée. Le CRILJ continue d’apporter son concours, bénévolement toujours, notamment par la mise en place de journées professionnelles très suivies.

Ne pas oublier, non plus, l’aventure journalistique « Lire à belles dents ». Voici, pour dire vite, le début d’un texte paru dans le numéro 23 de juin 1984 de La revue du CRILJ et, à la demande de Patrice Wolf, dans le numéro 9 de La lettre d’Astéroîde :

Ne pas oublier, non plus, l’aventure journalistique « Lire à belles dents ». Voici, pour dire vite, le début d’un texte paru dans le numéro 23 de juin 1984 de La revue du CRILJ et, à la demande de Patrice Wolf, dans le numéro 9 de La lettre d’Astéroîde :

« Depuis le 5 octobre 1983, en avant-dernière page du supplément hebdomadaire Loisirs 7 de La République du Centre, parait une rubrique « Lire à belles dents » entièrement consacrées aux livres pour enfants et à la littérature pour la jeunesse. A côté du titre, un dessin signé Nathalie Guéroux représente un enfant rigolard dévorant un livre avec couteau et fourchette. Le ton est donné : il s’agit d’essayer de transmettre aux lecteurs du journal (enfants et adultes) le plaisir gourmand que l’on a eu à découvrir – seul ou à plusieurs – un album, un roman, une bande dessinée, un documentaire. Sous le titre et le dessin, deux articles (plus rarement un seul) occupent la plus grande partie de la page. Chaque texte présente un livre, la forme étant laissée à l’appréciation des rédacteurs : compte rendu de lecture, réflexions contradictoires, transcription de discussion, interview, lettre à l’auteur, etc. Il est simplement demandé de ne pas être trop long et de toujours avoir à l’esprit que les lecteurs du journal n’auront, le plus souvent, pas de connaissances préalables des livres dont il est question. Les textes sont signés (il doit être possible d’écrire aux rédacteurs) et les références des livres sont données le plus précisément possible. Le bas de chaque page, un tiers environ, est consacré aux informations concernant les initiatives en faveur de la lecture et du livre pour la jeunesse. Ces « brèves » rendent compte prioritairement de l’actualité du Loiret, mais signale également, quand l’intérêt le justifie, les manifestations hors-département. S’il reste de la place, une ou deux présentations de nouveautés complètent la page. »

Robert Arnoux, libraire, et moi-même avions rendez-vous chaque vendredi soir, à la Coopérative du livre le plus souvent, pour établir la mise en page de la rubrique à paraitre le mercredi suivant. Le journal respectera toujours nos propositions et le seul changement fut que nous passâmes, après quelques années, sans que nous en plaignions, d’un généreux format A3 à un format A4 plus réaliste.

Puis, peu à peu, le travail avec les classes s’essouffla et quand il apparut que le maintenir devenait impossible, « Lire à belles dents » devint une rubrique accueillant uniquement des notes de lectures. J’en fus très vite l’unique contributeur. Lorsque « Lire à belles dents » s’arrêta, après quatorze ans de parution hebdomadaire, la rubrique avait atteint la taille d’une grosse carte postale pouvant accueillir une ou deux notes de lecture et une illustration.

Mais, j’avoue tout. Hormis pour les premières années, « Lire à belles dents » ne fut pas une activité bénévole puisque La République du Centre nous rémunérera à la pige, Robert et moi d’abord, moi seul ensuite, comme les autres collaborateurs occasionnels du journal.

Ma participation personnelle à la commission des « 1001 livres » et des premières listes de référence sont-elles cailloux blancs ? Non, si l’on considère que les réunions se déroulaient sur le temps de travail avec ordre de mission. Oui, quand on pense que n’était prévue aucune indemnité et que les remboursements de frais étaient chiches. Oui et non, quand on se souvient des chocolats que Françoise Lagarde apportait pour améliorer l’ordinaire ministériel.

Le travail amical de relecture de L’Abécédaire de la littérature jeunesse de Jean-Paul Gourévitch m’occupa, de 2011 à 2013, de très nombreuses soirées. Il reste des erreurs et certains oublis sont impardonnables. Limite du bénévolat « solitaire ».

Je garde un excellent souvenir de ma collaboration avec la revue Griffon. En 2009, plusieurs membres du CRILJ rejoignent le comité de rédaction. Ils savent que l’activité est bénévole. J’ai personnellement rédigé des notes de lecture et coordonné deux cartes blanches, l’une avec Béatrice Tanaka, illustratrice découverte dans Jeunes Années et oubliée aujourd’hui, sauf des spécialistes et de Lise Mercadé, l’autre avec Bernadette Després qui, malgré (ou à cause de) sa popularité auprés des enfants, n’avait jamais été citée pour être le sujet d’un numéro. Griffon n’existe plus depuis le 31 décembre 2013. Jacques Pélissard et Jean Bigot, chevilles ouvrières (bénévoles) de la publication sont fatigués et ils ne souhaitent pas poursuivre l’imposant travail de coordination et d’administration. La possibilité de recrutement, un temps évoqué, d’une personne qui serait rémunérée sera vite abandonnée. Les hypothèses de reprise par l’université de Cergy-Pontoise ou par celle de Clermond-Ferrand n’aboutiront ni l’une ni l’autre. Les raisons de ces échecs sont composites, mais libérer du temps et trouver des moyens pour pouvoir éditer une revue consacrée à la littérature pour la jeunesse et à ses créateurs au sein d’une université n’est pas chose simple. La publication des Cahiers Robinson est-elle une activité bénévole ?

J’ai maintenu au CRILJ/orléanais une activité qui, certainement parce que je fus maître formateur, m’intéresse particulièrement. Il s’agit de l’accueil annuel, au centre de ressources, de trois ou quatre étudiants en licence ou master à qui je confie des travaux de traduction. Si la section de l’Orléanais du CRILJ est, à cette occasion, appelé « entreprise » par l’université, elle reste association loi de 1901 et j’étonne toujours les étudiants que nous aidons quand j’explique que notre activité est strictement bénévole et que nous n’avons aucun « retour sur investissement » – investissement en temps, cela va sans dire.

Je ne dirai que peu de choses de ma participation, pourtant régulière et attentive, au Conseil d’Administration du CRILJ d’avant 2009. J’ai assisté aux réunions, apporté, comme chacun, des idées dont certaines ont été reprises, à l’occasion d’une assemblée générale ou d’un colloque. Je n’ai que rarement refusé une présidence de séance, la rédaction d’un article, l’animation d’une rencontre, le dépouillement d’une enquête ou une participation à une formation de médiateurs, mais force est d’admettre qu’au CRILJ les tâches concrètes ne dépassèrent que rarement l’échelon du bureau voire celui du secrétariat.

Je suis secrétaire général du CRILJ depuis mars 2009, m’appuyant autant que faire ce peut sur quelques anciens toujours au CA (dont Denise Barriolade et Viviane Ezratty) et sur de nouveaux élus que nous peinons à recruter. Internet facilite correspondance, recherche et diffusion de l’information. L’association s’est rapprochée de l’université et de la BnF, nous sommes de nouveau présent à Montreuil, des Cahiers du CRILJ « faits à la maison » se sont substitués au méritoire bulletin tri-annuel, le nouveau site est quotidiennement mis à jour, sauf zona prolongé, et le « courrier du CRILJ/orléanais », qui existait avant 2009 et que reçoivent deux fois par mois plus de 2000 correspondants, semble rendre service à nombre de médiateurs.

Mais les moyens électroniques de communication ne transforment qu’à la marge le travail de terrain – terrain où, signe des temps, parait-il -, les petits cailloux blancs du bénévolat se font plus rares que dans les décennies précédentes.

Me voici au terme de ma communication. A-t-elle, telle que le l’ai conçue, une portée générale ? Elle vaut ce que valent tous les témoignages, révélant, dans le même élan, parcours personnel et portrait d’une époque, récit objectif et évocation nostalgique tout à la fois. L’implication que j’ai pu avoir – que j’ai encore – dans la promotion auprès des enfants et des adultes de la littérature pour l’enfance et la jeunesse est plus le résultat de rencontres que d’un projet écrit à l’avance. Elle fut toutefois, toujours, et nous ne l’avons certainement pas assez souvent expliqué, inscrite au cœur de ce qui s’appelle encore – mais pour combien de temps – l’éducation populaire.

(André Delobel – septembre 2014)

André Delobel est secrétaire de la section de l’Orléanais du CRILJ depuis plus de quarante ans et secrétaire général au plan national depuis 2009 ; co-auteur avec Emmanuel Virton de Travailler avec des écrivains (Hachette, 1995), au comité de rédaction de la revue Griffon jusqu’à ce que la publication disparaisse fin 2013, il assura, pendant quatorze ans, la continuité de la rubrique hebdomadaire « Lire à belles dents » publiée dans le quotidien du Loiret La République du Centre ; articles récents : « Promouvoir la littérature de jeunesse : les petits cailloux blancs du bénévolat » dans le numéro 36 des Cahiers Robinson (2014) et « Les cheminements d’Ernesto » dans le numéro 6 des Cahiers du CRILJ consacré au théâtre jeune public (2014) ; contribution au catalogue Dans les coulisses de l’album : 50 ans d’illustration pour la jeunesse, 1965-2015 (CRILJ, 2015).